他去世了,留下巨大财富

季羡林,喜欢养猫。

他最快乐的就是做“铲屎官”的时光,也总为猫提笔,有《老猫》,也有《咪咪二世》,据儿子季承回忆,家里养猫最高潮的时候,共有十几只。

陪伴他最久的是虎子与咪咪,每天晚上,它们俩抢着到主人的床上睡觉。

深冬时节,季羡林会在棉被上细心铺上一块绒布,供它们躺卧。深夜,两只猫咪睡得正香,即使他的双腿由于僵卧时间过长,又酸又痛,他也总是强忍着,怕惊扰了小猫的轻梦。

告别的日子,正在到来。

咪咪生病了,它不回家,喜欢在房外荷塘边的石头缝里窝着,再也不会深夜睡在主人的被子上了。

季羡林走几里路,到海淀的熟食店买猪肝和牛肉,拿回来喂给咪咪,可是它不闻不问。

有天傍晚,季羡林预感有什么事情要发生,他屋前屋后找了多次,几处茫茫不见咪咪。从此,他彻底失去了自己的爱猫。

他像是失去了一个亲人,多年后回忆起来,内心还是悲伤颤抖。

季羡林在为猫付出感情时,也开始思考猫走向死亡时的态度,到了那一刻,它们决不待在主人家里,让主人感到悲伤或为难。

它们会找到一个最荒僻的角落,等待最后时刻的到来。

猫的本能,让季羡林学到了人生经验,有生必有死,谁都逃不过,何不学一下猫,干净利落地处理生死大事,不留痕迹地走。

季羡林的一生,走过阳关大道,也走过独木小桥,他对生老病死早已坦然接受,人是百代的过客,总是要走过去的。

2009年,他也来到了此生旅途的终点。

躺在病床上,98岁的季羡林很平静,对前来看望自己的年轻人说,人生最大的乐趣是喜悦与满足。

很多人,并没听懂。

季羡林是北大唯一终身教授,是文学家、史学家,也是一代国学宗师。

他的文字曾给很多人带去力量,董卿曾因季羡林的“不完满才是人生”,学会了与追求完美的自己和解。

胡歌在那场人尽皆知的车祸之后,在修复身体与内心的日子里,是季羡林的《留德十年》陪他熬过人生最难的岁月。

“回忆这样的生命,意识到自己是这样活过来的,阳关大道、独木小桥,都走过来了,风风雨雨都经过了,一直到今天,自己还能活在世上,还能回忆往事,这难道还不能算是莫大的幸福吗?”

如今受人尊重的大师季羡林,没有家学渊源,不过是个贫苦的农家子弟。

一介布衣,是他人生的起点。

1911年8月6日,季羡林出生于山东清平县官庄一个贫困的农民家庭,官庄是穷县最穷的村,而季家在全村中又是最穷的家。

他从来没有吃过一顿饱饭,去私塾读书更是天方夜谭,家里连一张带字的纸条都没见过。

在幼年的回忆中,穷与饿一直交替着,有次他的母亲从外祖母的邻居那里拎回来一罐牛肉汤,季羡林从汤里捞出来一小块牛肚。

他不舍得一口吞下去,于是拿起一个生了锈的小刀,一点点切开,慢慢品滋味。

后来,回忆往事,他说:“那是我一辈子吃过最可口的一顿饭。”

如果一直如此成长下去,季羡林会成为一个不识字的农民,过上父辈那样的日子。

季羡林祖屋

幸运的是,父亲想让自己的儿子好好读书,传承子嗣,便让6岁的季羡林到济南投奔叔父,进私塾读书,离开双亲去过寄人篱下的日子。

他骑在驴背上,穿越满是童年痕迹的窄窄小路,往事是那般清晰。

到了济南后,季羡林过了一段艰难的日子,一个6岁的孩子离开母亲,梦里总是哭着醒来。

尽管私塾能吃上白面馒头和肉,但他宁愿再啃高粱饼子和苦咸菜。

这种愿望当然只是幻想,他毫无办法,久而久之,也习以为常了。

从清平县农村转入济南城市,季羡林迎来人生中最关键的转折点。

季羡林小学就读校舍

他学习了《百家姓》《千字文》《四书》等,还要学英文。晚上放学回家,他再也不能到处乱跑,城市中没有家乡的苇丛与鸭蛋。

1923年,季羡林考入正谊中学,叔父对他要求严格,为他报名课后的古文班,读《左传》《战国策》《史记》等。

匆匆吃完晚饭,他又赶回城里的尚实英文学社学英文,一直到晚上十点才回家。

对于叔父给自己定下的关于读书的种种要求,季羡林都慨然应允。

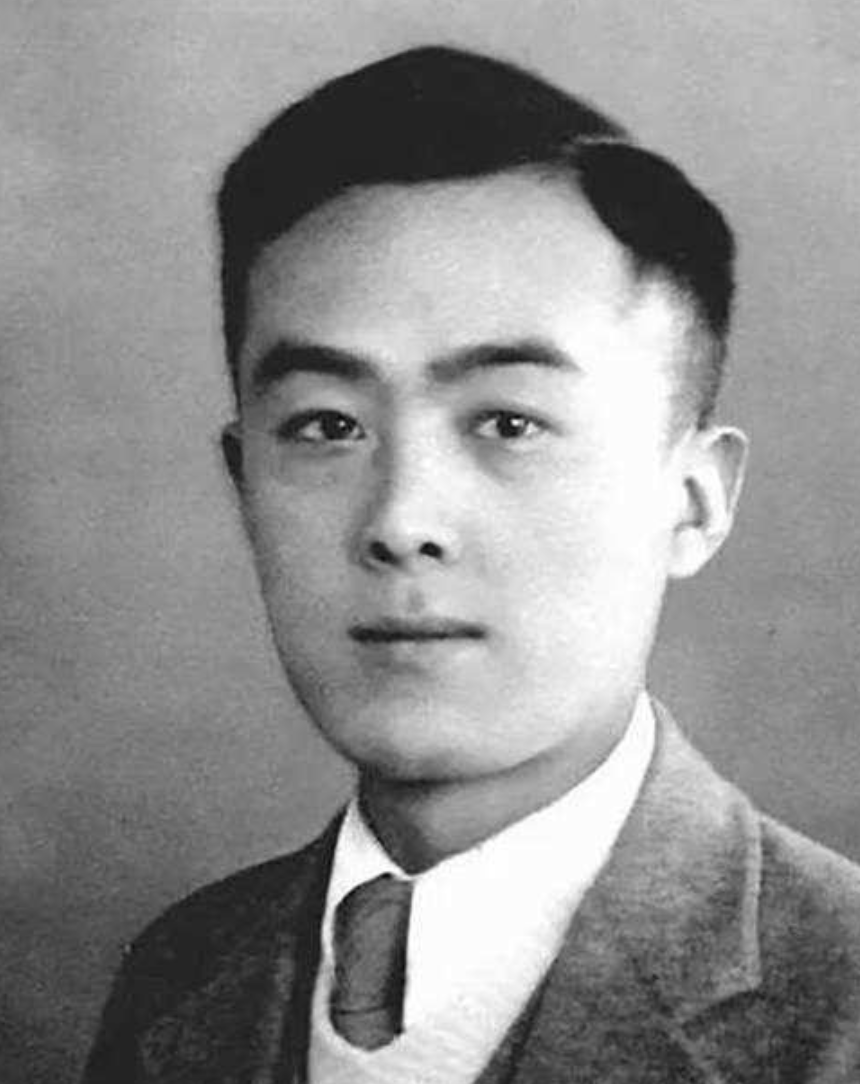

年轻时的季羡林

1928年,季羡林创作了《文明人的公理》《医学士》《观剧》等短篇小说。

一年后,年仅18岁的季羡林承担起传宗接代的责任,叔父为他包办婚姻,与比自己大4岁的彭德兰走进婚姻这座围城。

面对这个只有小学文化水平的妻子,季羡林很苦闷,却只能接受。

不过他未曾想到,这段婚姻,是他悲剧人生的起点。

彭德华

1930年,季羡林同时被北大和清华录取,他最终选择了清华园,他写道:

“对我来说,清华园这一幅母亲的形象,这一首美丽的诗,将在我要走的道路上永远伴随着我,永远占据着我的心灵。”

他选择了西洋文学系,专修德语,在清华大学读书期间,季羡林写了不少散文,还翻译了许多国外作家的散文与诗歌。

年轻时的季羡林

在清华求学的四年里,季羡林专注于学术研究,对远在济南的妻子彭德兰没有挂念。

1933年,季羡林的母亲去世,这让22岁的他无法承受。

母亲一个字不识,活了一辈子,连个名字都没有,母亲家是在离官庄六里路的另一个庄上,这六里路是她毕生所走的最长距离。

季羡林在母亲的身边只待到6岁,之后两次奔丧回家,待的时间也很短,他甚至连母亲的面容记忆都是模糊的,有次他听到隔壁一个婶子说:

“你娘经常说,早知道送出去回不来,我无论如何也不会放他走的。”

季羡林听后,泪如雨下,这句话跟随他了一辈子。

母亲不知有多少个日日夜夜,眼望远方,盼望自己的儿子回来。他这个儿子始终没有归到故里,一直到母亲离开这个世界。

山河阻绝,飘零离别,一辈子,很快的。

季羡林追悔莫及,这成为他永远的心结。

他写下:“我这永久的悔就是不该离开故乡,离开母亲。”

这种悔恨,甚至在50年后他还耿耿于怀,在《1995年元旦抒怀》中他反复问自己:

“是自己遗弃了母亲吗?”

母亲去世一年后的夏天,季羡林戴上租来的学士帽照了一张毕业照,拿上行李,依依不舍地离开了北京。

毕业后的季羡林,工作并不如意,好不容易在山东省立济南高中,谋到一个国文教员的教席,但很快他就被复杂的人事关系弄得进退维谷。

幸运的是,正在季羡林困顿时,母校清华大学与德国学术交换处,互派留学生的消息传来,他很快写信参加了选拔考试,最终被录取。

彼时的季羡林,并不会预料到,在异国他乡,自己会遇见爱情。

在哥廷根的季羡林

1935年8月,季羡林辞别叔父、妻子和几个月大的孩子,10月抵达柏林,后来又来到幽静的哥廷根小城,等待他的是十年的求学时光,他在《留德十年》中写道:

“我梦想,我在哥廷根,能读一点书,读点古代有过光荣而这光荣永远不会消灭的文字,我不知道我能不能捉住这个梦。”

他在哥廷根大学主修印度学,先后师从“梵文讲座”主持人,学习梵文、巴利文、吐火罗文。

在当时的国内语言学界,能通晓梵文的学者寥若星辰,季羡林当时给自己学术研究立下一个规定:不在国外研究中国学问。

他意气风发,想要和西方人在同一个领域,与他们的强项领域做竞争,季羡林的内心有一股傲气。

季羡林(左)和国外的同学

与这股傲气相随的,是对家国无处不在的乡愁。

1936年圣诞节,季羡林看到房东老太太和儿子相聚的温馨,他想到了已经去世的母亲,感伤万分。

按照留学规划,这年过后,26岁的季羡林该结束学业回国了,然而正值国内抗日战争全面爆发,济南再次被日军攻占,他与家人的联系完全断绝。

那段时间,他总是做梦梦见自己的母亲与故乡,这两个场景经常出现。

这种怀念,在他初到哥廷根的时候,非常强烈,以后也没有断过。对祖国、对母亲的怀念,一直伴着季羡林度过了在德国的十年。

命运总喜欢捉弄人。

一边是战争与时局的动荡,一边是爱与不爱的挣扎,在陌生的异国,季羡林遇见了爱情。

当时德国对于博士生的论文要求必须打印成稿,可是季羡林不会打字,他找到了自己住处附近的德国邻居迈耶家。

迈耶家的大女儿伊姆加德,很乐意帮季羡林的论文打字,在日常的交往中,她对这个有才华的东方青年产生了爱慕。

伊姆加德

每天晚上,季羡林就拿着一摞毕业论文,到伊姆加德家中请她帮忙打字,因为手写的字潦草,他必须坐在旁边,随时沟通。

两人有很多共同语言,很合拍,时间一长,暗生情愫。

他们度过了一段热恋时光,季羡林常常与伊姆加德到林中散步,去电影院看电影,到商店买东西,几乎走遍了哥廷根的大街小巷。

季羡林为此陷入到深深的矛盾之中,爱情与理智,前程与往事都纠缠在一起,他最终拒绝了这个德国女孩。

如果季羡林不受中国传统道德观念的约束,他会与伊姆加德就此在一起,但他一牵挂着家里的妻子与儿女。

年轻时的季羡林

自从季羡林出国留学后,这个家就如同失去了顶梁柱一般,大有风雨飘摇之感。

1945年9月,34岁的季羡林决定回国,在离开哥廷根的前四天,他在日记中写道:

“回到家中,吃过午饭,校阅稿子,三点到伊姆加德家,把稿子打完,伊姆加德只是依依不舍,令我不知怎样好……”

十年一觉欧洲梦,赢得万斛别离情。

他坐在船上,回望哥廷根与自己的青春,不觉泪眼模糊。

季羡林的道德感,让他无法做出抛妻弃子的事情,百般煎熬中,他牺牲了自己的爱情,向传统投降。

回国后,他也表明了自己对妻子的态度:“只有责任,没有爱情。”

真实。无情。

回国后,经清华时期的恩师陈寅恪(ke)推荐,季羡林受聘为北京大学教授兼东方语言文学系主任。

回到阔别11年的北平,正值11月故都的深秋,季羡林感到:“我心头有一个比深秋还要深秋的深秋。”

在北大任教的日子,季羡林每天早晨在热闹的胡同小饭铺里吃上一碗豆腐脑,两个火烧后,就大步流星地来到学校。

1947年,北京大学最小的系——东方语言文学系成立了,季羡林就在这里授课,做学问。

他的重量级文章《列子与佛典》也在此时问世,这给他带来了信心与声名。

此后的二十年间,是季羡林人生最为平稳的岁月。北大的东方语言文学系,后来成为最大的系,他同当时中国大多数知识分子一样,潜心搞学术研究,对未来充满了无限期待。

很快,文革到来。

季羡林被赶进了牛棚,那是他一生中最不堪回首的痛苦、迷茫、悲愤的时期。

他经历了饥饿、肉体与精神上的折磨,季羡林从牛棚出来后,觉得人生短促,受这么大的罪不如死了好。

有次,他把大量安眠药装在兜里,准备到圆明园的芦苇中静静死去。

当他正要出门时,被红卫兵堵住,拉出门去一顿毒打,季羡林遍体鳞伤,回去后他痛定思痛地说:“人间的苦,好像也不过如此,我不死了。”

自这之后,他不再有自杀的念头,反而觉得人生既然短促,何不做点有价值的事情。

文革后期,季羡林被发落到北大宿舍楼的传达室,看门并收发信件,正是那段时期,他挤出时间,开始了印度著作《罗摩衍那》的地下翻译,终于找回了久违的快乐。

这段岁月,被他写成了《牛棚杂忆》一书,尽是幽默语调,有一种温润含讽的笑意,没有怨气。

在书中,有这样一句精炼的话:“我的心是一面镜子。”

1978年,文革结束,季羡林继续回北大任教,并被任命为北京大学副校长。

这年, 他已经67岁。

季羡林与学生

无论身处顺境还是逆境,季羡林都如水般温和,历经苦难后,他说:

"在任何情况下,人生也绝不会只有痛苦。"

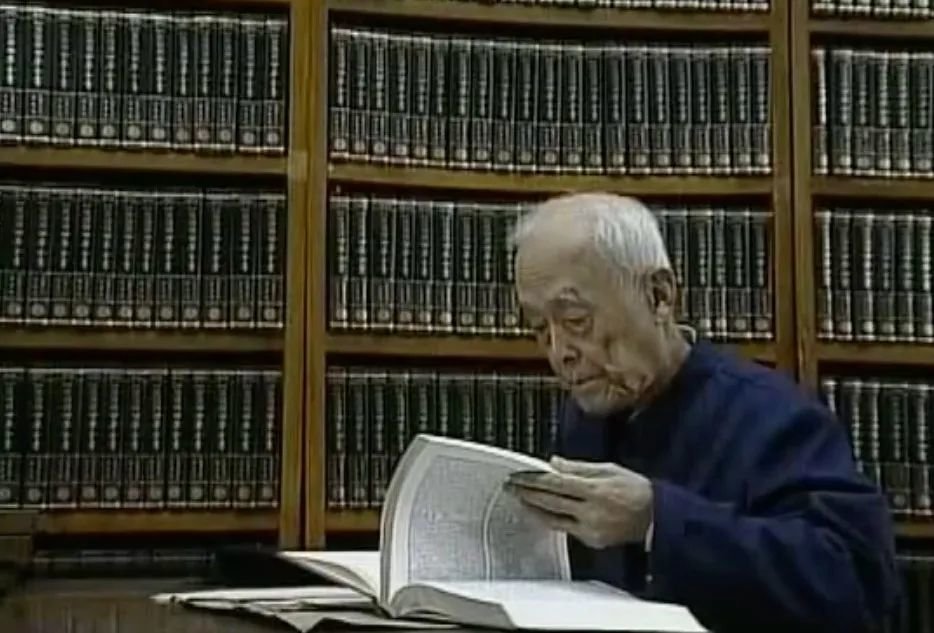

季羡林爱时间如同爱生命,他每天早晨4点起床写作,后来生病住进医院,躺在病床上,他依然在打腹稿。

从67岁过后的二十几年里,季羡林迎来的是他第二个学术的春天,在如此高龄,他完成了此生最重要的两部学术著作《糖史》和《吐火罗文译释》。

儿子季承后来回忆,晚年的父亲常说的一句话就是:“我的时间不多了,很多工作还没完成,我要抓紧每分每秒去做学问。”

在很多作家背后,都有一只猫,季羡林也不例外。

他对猫体贴入微,会让它们到自己的床上睡觉,还会特意为它们买猪肝和牛肉,有次,猫妈妈生了小猫没有奶水,季羡林让儿子季承去买鲫鱼汤给它催奶。

那次,季承没有从命,还与父亲发生了争吵。

在他看来,父亲对猫如此关爱,令家人感到很不满意,“如果父亲能将对猫的关怀,用一点到家人身上,我们家人之间的感情恐怕会更深一点”。

这样的季羡林,在儿子季承眼里是冷漠的,父子二人多年有着隔阂,从陌生到怨恨,最终也因争吵而和解。

季羡林沉迷于自己的学术,在亲情上与家人存在着一层隔膜,这层隔膜使他的内心总是存在着孤高和寡的寂寞。

季羡林是一个细腻敏感的人,哪怕一件细微的事情,都会触动他的这根神经。

有次,他自己换床单,竟至暗自落泪,感叹无人关照,其实,女儿与妻子常常替他更换床单,换洗衣服。有时季羡林不让换,理由是换得太勤会把衣物洗坏。

对季羡林的这种“创伤性”的表现,子女们认为这可能是父亲对自己的家庭没有感情的结果,是可以体谅的。

季羡林与儿子季承

儿子季承曾表示,自己一直不认识大众所说的“国学大师季羡林”,他只知道,在热热闹闹的学术追捧中,父亲的心是冷的,但是他却那么淡定从容。

在迟暮的岁月里,季羡林饱尝着自己爱情与婚姻观给他带来的苦头,感叹着自己成为了“孤家寡人”与“悲剧性的人物”。

不过在晚年,他有幸尝到了家庭的温暖,妻子彭德华是一位真正意义上的贤妻良母,她对丈夫关怀备至,从未有过任何埋怨,对子女做到了慈母应做的一切。

彭德华

正是有这样一位贤妻,季羡林才免去了许多年后顾之忧,可以专心做学问。

他与妻子彭德华相敬如宾,季羡林称自己家庭生活的黄金时期,是夫人彭德华1962年从济南来到北京的那段日子。

每逢家人朋友团聚,烹饪都是由彭德华主厨,饭菜上桌,众人狼吞虎咽,季羡林吃得更为开心。

季羡林其实与妻子没有多少话好说,可是他每天从图书馆走回家来,总嫌路长,希望早一点儿到家。

岁月迟早会教人明白:生活,是比爱情重要的。然而,人在年少,当时只道是寻常。

可人终有一别,老伴彭德华生病了,住进了医院。

季羡林与妻子彭德华

季羡林盼望着她能很快回到家来,他再从图书馆走回家,希望自己永远走不到家,家里缺少一个虽然坐在床上不说话,却散发着光与热的人。

世事无情,88岁的彭德华在此后不久去世了。

那是1994年,84岁的季羡林悲痛万分,他没有前去吊唁,没有送鲜花,没有去告别。

季羡林与妻子彭德华

后来,他在《我的妻子》中写道:

“我活到了八十多,参透了人生真谛。人生无常,无法抗御。我在极端的快乐中,往往心头闪过一丝暗影:天下无不散的筵席。我们家这一出十分美满的戏,早晚会有煞戏的时候。

德华走了。

她也已活到超过米寿,她可以瞑目了。德华永远活在我的记忆里。”

(注:米寿,取“米”字形态,意指“八十八”)

八十多岁的季羡林,愈发相信命运,相信人的最终归途是孤独。

剩下的路,他要自己孤独地走了。

何止于米,相期以茶。

“曾经的红衣少年,如今的白发先生,留得十年寒窗苦,牛棚杂忆密辛多。心有良知璞玉,笔下道德文章。

一介布衣,言有物,行有格,贫贱不移,宠辱不惊。学问铸成大地风景,他把心汇入传统,把心留在东方。”

这是2006年,感动中国写给季羡林的颁奖词,他也始终没有忘记自己“一介布衣”的来处。

几十年来,季羡林粗衣淡食,生活简朴,不追求物质利益,却有一个富有的精神世界。

他的住处很旧很小,卧室的床,是50年代的破铁皮床,床垫里面是用稻草填充的,已经用了几十年,只要一动就吱吱作响。

季羡林的家

卫生间里用绳子绑着八块板子的凳子、被补了塑料胶条的旧绿色水桶,陪伴季羡林生活了几十年,它们还健在的原因只是“还能用”,这是他的人生理念。

他节电成癖,一家人坐在屋里聊天,季羡林就进去把电灯和电视关掉,让大家不知所措。

当家人谈到买房子的事情,他就说:“买房子能买到什么,四面墙、一层地板和一层天花板,哪一个是真正属于你的?”

他从来不打算买房子。

季羡林对吃食要求也不高,半个馒头,几粒花生米,一杯清茶,有时吃点稀饭,酱肉,每天如此。

如果家里炖鸡,他自己从不吃肉,只喝点汤,肉都留给家人吃。

80多岁高龄的季羡林,每天骑着那辆古老的自行车到北大图书馆检索资料,在季老先生家管理家务的小方,唯一的交通工具,也是这辆自行车。

有次,车坏了,小方推到了北大校外的修理铺,修车师傅掂量了很久这俩破自行车后说:“这车太破了,不值得修了,你还是换一辆吧!”

小方无奈,苦苦哀求修车师傅:“这车虽破还必须得用,我天天骑着它取报纸、买东西,请你帮忙修下吧。”

在这个消费主义盛行的时代,它带来的是一种不平常的感动。

八十年代,季羡林已是北大副校长,有一年开学,有位北大新生让门口一个长相憨厚、像农民一样的老者帮忙看着行李,自己去报到。

那天北京很热,季羡林在原地守着新生的行李半小时,一直没有离去。

几天后,那位新生在开学典礼上,见到那天帮自己看行李的老大爷,原来是北大副校长季羡林。

季羡林从未觉得自己是优越于他人的,在他的内心,人和人没有分别。

对于外界给自己的各种头衔与褒奖,他说:

“桂冠一摘,还我一个自由自在身。身上的泡沫洗掉了,露出真面目,皆大欢喜。”

季羡林著作等身,但比他的作品更有趣的是他自己。

2007年秋天的一个下午,林青霞穿着在北京街头,花几十块钱买的绿衫,到北京301医院拜访季羡林,一同前去的朋友问季羡林,知不知道林青霞是谁。

季羡林笑着说:“全世界都知道。”

林青霞与季羡林

这一句话,把在场的所有人逗得笑个不停。

白岩松到他家中进行采访,季羡林平易近人,说了很多金句,没有一点知识分子的架子。