老师好:“我不相信有人会喜欢这个组合”

第二赛段,“老师好”《没有学习的人不伤心》惜败土豆、吕严的《进化论》。两支小队风格迥异,是一场“强强对决”。

即使获得了两场高分,刘旸、松天硕、宇文秋实三人对于在《一年一度喜剧大赛》做喜剧这件事,依旧没能养成充沛的信心。

在内部观察着这个组合,刘旸总结:

这是一个“永远不觉得别人会喜欢自己”的组合,包括我们自己。

01、

剔好的骨头

这个组合的三人,共享一颗“只想当第二名”的心。饰演“坏学生”的宇文秋实和松天硕,一个不爱往前争取,一个站在多数人里,饰演“好老师”的刘旸,眼前必须有一个更高远的目标,以激励自己前行。

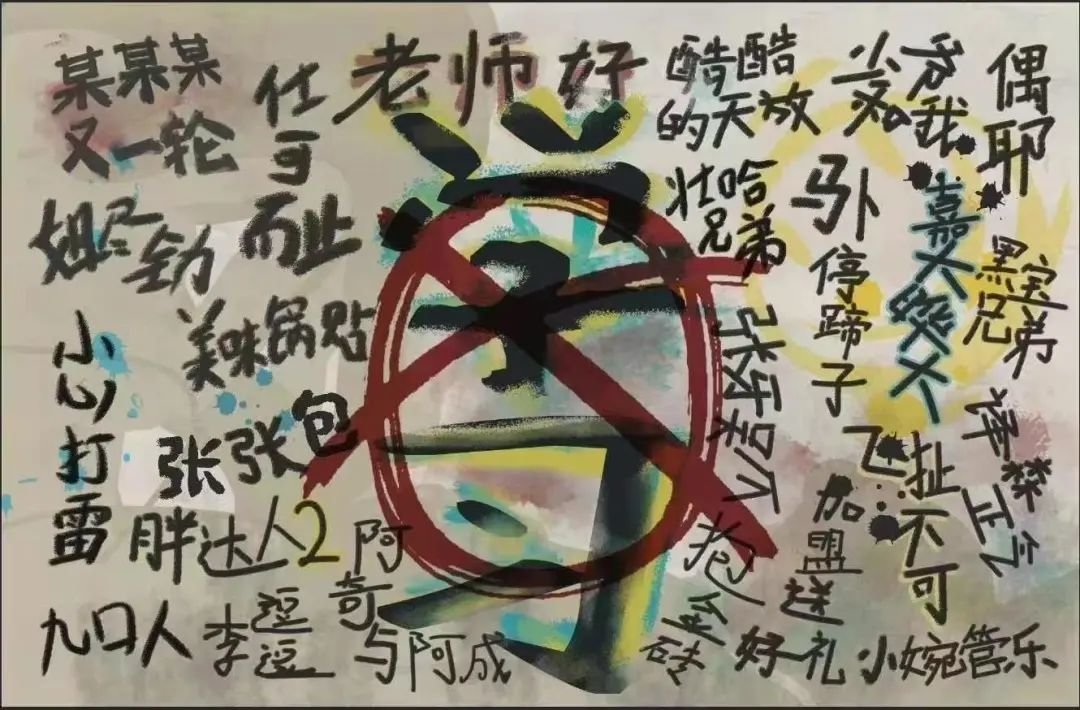

基于这种情绪原点,三人排演了一场有关“第二名”的喜剧。这是《没学习的人不伤心》的原型。也有地球仪,也有跪地结拜,也有技术活儿,但展演现场凉成一片,凉到三人开始怀疑是否应该来这个节目。

那一天,刘旸,松天硕,宇文秋实组了一场走心局,什么都不干,就坐下来聊聊内心深处的情绪。

过程中,松天硕说出了《没学习》故事的情绪由头:如果发现再怎么努力也追不上,就不会再努力了。“特别害怕自己尽了全力也还是没能缩小差距,显得自己既没有能耐,也没有天赋。”

喜剧作品大多拥有强情绪。在大喜的衬托下,一切感受都被反衬得直击心灵,刺激着我们在观赏中留下直观的印象,又在这份印象的后劲里,逐渐体味改变。从某种方面来讲,《没学习》是这样一个情绪层次完整的故事。

落点细腻,有点颓丧,又有一股拧巴的善意。尽管直白,三人依旧在结尾喊出了“努力的人就是最酷的”,因而像一首写给“努力的笨小孩”的浪漫情诗,热爱并渴望着释放善良。

作为上一季的表演指导,一喜时的松天硕就是存在感很强的人。

或者说,他的外号是“寒暄王”,非常擅长通俗的社交处事,乐于或熟悉或陌生的人送上笑脸。“一见面就跟爱跟人寒暄,真的就是一直不停地寒暄。”

合着穿搭,PD 印象中的松天硕,很像那种会出现在动画片里的,套着中式服装蹦蹦跳跳的松鼠。“他的打扮很中国风,喜欢穿那种特别宽松的道士褂子,搭配漏风的裤子,扎个小辫,骑个摩托车,显得很不靠谱。”

对于从小跟着长辈学戏,在舞台上扮演小猴的松天硕而言,自己小时候和别人不太一样。

“台上表演的都是大人,只有我一个孩子,确实会觉得自己不一样。我有特别擅长的事,这是我获取价值与快乐的原点。”戏曲是自幼陪伴攀登的那根登山杖。杖固然坚实,但也并没有摆平一切的魔力。

“上小学的时候,就算是被拎出去罚站,甚至挨欺负,我也想着自己是有长处的。这是一个重要的心理支撑。”聊回童年,小时候的松天硕个性并不张扬,甚至一直不太自信。但为了不被欺负,他会刻意让自己更合群。

“我心里很清楚:唱戏是我的一技之长,但这并不代表我是个强者。”

“孩子们之间的大部分争斗,都是没意义的。”松天硕很小便懂得了察言观色,并对于争执感到反感。“何必呢?还不如嘻嘻哈哈地过去。”

“与一切交好”是他的安全外壳。如今,他依旧不喜欢矛盾与冲突,鲜少在生活中说些会让气氛沉寂的话。

“老师好”更是一个吵不了架的组合。“我们仨都没有那么自信。一个观点什么时候能吵起来?就是我觉得绝对正确,百分百是对的,就得按照这个来。但我们仨提出观点的时候,只要有人觉得不太行,我们多半就会退缩。”

“我自己个人的需求只有一个极小的圈。别说触碰了,很多人连找都找不到。在这个圈以外,我的生活可以随意妥协。”

从接受规律严厉的戏曲行业的刮剔,到被反反复复打磨的生活认知,再到惯于妥协的脾性——松天硕登上致力于“逗笑观众”的喜剧舞台,似乎也顺理成章。

去年,松天硕是冠军搭档“逐梦亚军”背后的男人。蒋龙、张弛的几个“极限之夜”,他与王建华导演几乎全程参与,看着本子从不理想到理想,最后甚至在表演与置景的搭配下,惊艳全场。

这种“一群人为了同一个目标拧成一股绳,像面对第二次高考一样全力以赴”的气氛,让台侧的松天硕羡慕不已。但来到第二季,松天硕直观地感受到了压力。

“不站到台上,永远不知道那个舞台的压力有多大。去年的《悟空》《女友来了》等等几个作品,创作过程都是痛苦的。但在台下看着他们演,在心里希望他们好的那种紧张,和你真正站上台看着大屏升起来,感受到导师的关注的那个紧张,完全不一样。”

“就像拳击比赛一样。即使你在场上看,离台边再怎么近,或者你是个解说,技术方面再怎么清晰,这跟你真正站在场上那个视角,感受一拳打过来的时刻——两码事,那就是两码事。”最初他觉得这次参赛会变成“阅历”,但走在现在,这段时间已经成了很珍贵的“经历”。

舞台表演是一场运动。大幕升起前几秒,被拉长得像一整个世纪。吸气,呼出深藏肺里的勇气,飘洒在空中,流动出实体,缓慢地萦绕——直到“啪”一声,感官重返,开启一个新的已知世界。

小时候吃饭比别人慢,收拾东西比别人慢,个子长得也比别人慢,他总觉得自己好像什么都学不会,只会流鼻涕。但在考上中戏导演系,接触了关于表演的一切之后才发现,啊,原来世界上真的有一个地方,比的不是背书做题,而是谁的“鼻涕”流得长。

站上台的那一刻,慢半拍的孩子“消失”了。平日里什么都能梗着揣着去接受的人,把所有的“轴”都留在了舞台上。于他而言,这是以维持活力的锚点。

一次闲聊。因为觉得学武生、演小猴的松天硕很像孙悟空,PD 顺口问:“那什么是你的花果山?《喜剧大赛》是吗?”

松天硕答,接近。

“如果没有导演与表演,没有这些舞台的话,你的花果山还会是什么?”

他说,如果没有这一切的话,我就不需要花果山了。因为我不再是孙悟空了。

02、

蜗牛

生活有很多种形态。有人五彩斑斓,也有人是埋头犁地的老牛,用汗水浇灌自己的田埂。面对这样的存在,路过的生物总会投以敬佩的目光,过去说:加油,我真佩服你。然后大步离开,继续过它们的美好生活。

刘旸就像这头老牛。已经是个人专场最多的国内单口喜剧演员,他依旧感觉自己卡在这条路里。

无论是单口喜剧,还是 Sketch,各式各样的喜剧表演都能换来热烈的即时满足。这像一管针对精神能量的补剂,能够给打了结的人生顺利供血。若没有这么猛烈的补剂,血液就难以通过一道道坎儿,打进血管。至今,刘旸始终在向外索取这份能量反馈。

周围对刘旸最常见的评价,就是“焦虑”。这是一个被焦虑推着走的人。不需要太深入去了解,就能察觉到他的生活里长着一些生了锈的障碍,早已面对也没能彻底清理,曾经清理过也留下鲜明痕迹,甚至比以前更加刺眼。

容貌焦虑。上学时一度想过整容,也认认真真查询过,如果想要把自己的“方脸”变成“尖脸”,需要付出多大的代价。

年龄焦虑,愈来愈严重。至今,刘旸每看到一篇新的“成功人士”特稿,所做的第一件事,就是立刻翻看对方的年龄。

《喜剧大赛》之“单立人”小分队

于他而言,喜剧更像一场暴露前的“自我准备”。在舞台上所露出的“脆弱”,都是伪装好的,思考后的,探索来的。有了准备,似乎就有了一定的主动权,不然,突如其来的赤裸会让人精神紧张,不知所措,坐立难安。

从这个角度来看,喜剧是“内耗”的出口,也是入口。负面情绪走了,又好像没走,像行星环一样围绕四周。上台让它流出去,下台又让它流回来。

因此,刘旸自身形成了一个看似“永动”的对流,就像他曾经做过的:在接受心理咨询的时候,把自卑的事统统倒给咨询师,表示“这些都是我的素材”,以此生生聊出两场单口喜剧专场。

休眠过的人,才能找到平衡。但三十几年来,刘旸好像在一刻不停地爬着山。从一座山到另一座山,把犄角旮旯里隐藏的“神庙”一一破解,集齐。打满任务点的完整地图,令他难以比拟的安全并满足。

“我做任何事都盼着能赶紧结束,好的结束。打游戏都这样。心理医生曾经给我一周时间,让我去找做任何哪件事是不想把它做完的,能乐在其中的。我说,可能就是打游戏了。然后那一周,我发现自己打游戏也在想着快速刷完,最好所有的等级、装备都迅速满了,赶紧结束。”

然而,那个在地图里藏神庙的游戏,本身是一款任务、引导、提示都少到几乎没有的开放世界游戏。这是最像我们原初人生模式的一种游戏。没有头上冒出叹号的 NPC,没有必须按部就班、一件件规律完成的跑动任务,只为了让我们肆意探索,随时暂停。

但无论游戏,还是人生,他都很难允许自己暂停。做心理咨询的时候,刘旸被问到的第一个问题是:“你有真正意义上的休息过吗?”

他说,好像没有。

刘旸“练废”的几副扑克牌

近几年,刘旸陷入了循环往复的自我怀疑,怀疑于自己究竟有没有才华。没有具体问题出现在眼前,又不知道为什么“不行”的时候,才是最可怕的。

而《喜剧大赛》的出现为刘旸制造了新的问题,对此,他反而能找到方向。看完第一季,他主动报名了表演班,勤奋往返于演出与学习之间。作为创作者,他希望自己有机会站在属于喜剧的那块最新兴的、最先锋的地板上,因此不得不来。

PD 觉得,刘旸是一个“很怕别人觉得他不好笑”的人。“他本身就是有天分的人,自己却不那么认可这件事。矛盾的一点在于,他觉得自己没那么有天分,所以需要努力,但又不希望别人觉得他是靠努力才变得好笑的。”

第二赛段,松天硕聊到作为对手的土豆吕严,觉得他俩是天生有意思的人。有趣的是,刘旸的第四个单口喜剧专场就叫“天生有意思”。

在故事 FM 的采访里,刘旸提到很喜欢那个专场的结尾。主动分享一件情绪不高的事,一直讲一直讲,渐渐地坐在台上,然后突然翻出一个轻松的底,全场放声大笑。“谢谢大家,我是教主”,之后转身离开。

刘旸单口喜剧专场《天生有意思》

PD 的视角里,来到《喜剧大赛》的刘旸像一只坚强的蜗牛。“目标很明确,一步一步笃定地走向设定好的目标,但也很脆弱,随时需要缩回自己的壳里。但是,只要有人给了肯定和鼓励,他就能重新继续往下走。”

渴望被喜爱、被肯定与被支持,渴望获得即时的满足感,是刘旸爱上喜剧的原因,也是他最早去当新东方教师的诱因。“一点不夸张,当时看到有个老师上完最后一堂课,大家全都上来送花,那个老师整个人坐在花丛里笑。我觉得太厉害了,太想体验那种感觉了,就去了。”

在他的个人经历里,能与“松弛”沾上边的很少。刘旸出生于教师家庭,从小到大的既定目标是上清华。高三时,老师发现他每次询问学习方法都要加上“玩命”这个词。“是不是玩命背这个东西就行?是不是玩命把这个知识点弄会就行?当时下意识就这样。”

天硕:到现在学表演了,他也喜欢说“玩命”

第一年高考,刘旸只报了清华。他至今清晰记得,出分当天,球王齐达内因撞人被红牌,告别职业生涯。“有一个画面印象特别深刻,齐达内被罚下的时候,落寞地和大力神杯擦肩而过。看到那一幕,我感慨,解说也感慨。几个小时以后,清华就出了分,666 分,我没考上。”

决定复读之后,他才真正开始思考“上清华”意味着什么,自己的一生应该如何度过。“那里聚集着全国各地最会学习的人,而且是轻松学的人。我去了,可能真的会自杀。”后来,他去杭州散心,才发现世上原来还有这么美的地方,一年只有三个季节。

于是,第二年他报考了浙大。

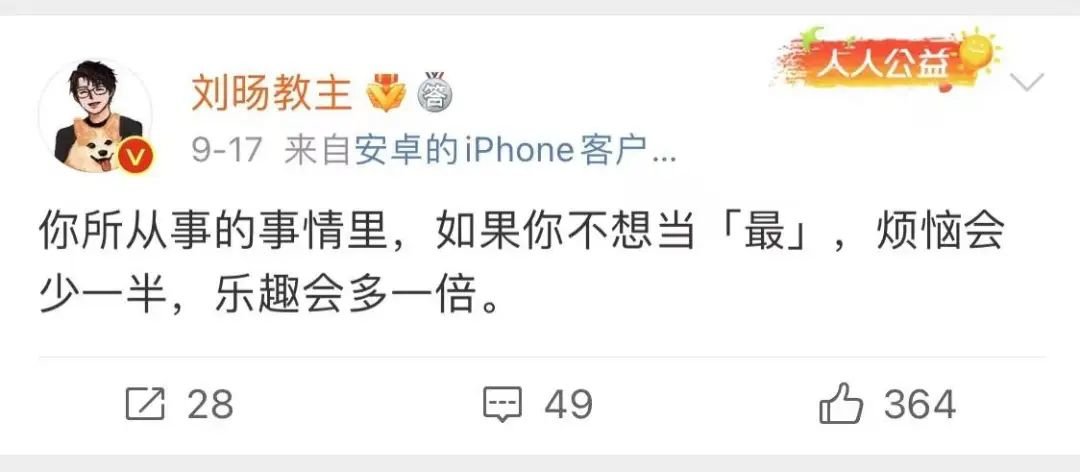

时至今日,刘旸依旧是一个惯性贬低自己的人。伴随着这个行业的一步步前进,他的自信慢慢被压缩,之中那些轰隆隆的变动,响在自己心里。

往大了说,他有强烈的“冒充者综合征”,把“被碾压后奋力追赶”作为舒适区,即使成了第一,也总觉得自己的能力并不匹配。往小了说,他已经习惯了在生活里随口讲出那些自我 PUA 的“烂梗”。

《虎父无犬子》彩排时,三人在舞台上走调度,表演指导随口提醒:“刘旸,注意说词的时候不要背台。”他立刻接茬:“好的,我(就是有点)见不得人。”

所有进化故事都伴随着巨大的煎熬,这种煎熬在他身上具象化,打破需要很大的勇气。可贵的是,他正在寻找能够重返地面的裂罅。“找原因是不认命的一种表现。我容易被打败,但不容易被打垮。”

世界上到底有没有努力做不到的事情,有的话又有多少?这是天问。想在舞台之下、现实之中去验证这个问题,需要以一生为单位,西西弗推巨石式地付出情绪代价。

事情很难真正击败一个人,情绪本身会。当我们讨论焦虑,否定焦虑,甚至斥责焦虑,如此长大的人是否还有空间存在?我们是否要让情绪对立,感受对立,让尚且置身其中的人强制性地只留存其一?

关键时刻,“笑”永远是一种可持续性的治疗。让观众们对着这份“难过”笑出来,台上的人才能在那一刻卸下巨石,短暂地相信:这些事儿,好像真的没那么重要。

03、

无业游民

周围的人偶尔开玩笑,说这三个人的风格八竿子打不着,连真人秀服装都没有一次给人感觉像是一个组的。“比如宇文秋实,他简直就是一个穿越人,好像从来没有进入过千禧年代。”

虽然在同一个小学长大,宇文秋实和松天硕的性格却完全不同。小学四年级写作文,老师要求以“给XX的一封信”为题目,松天硕写的是《给妈妈的一封信》。而要求以“假如我是一个XXX”为题目,宇文秋实写出来的却是《假如我是一个无业游民》。

至今为止,宇文秋实还会使用很书面的词汇跟人打招呼。PD 对他第一印象是冷淡,“不会觉得他凶,但会觉得接近他是很有障碍的一件事。”

而他好像也完全不在意别人的眼光。他有一把自己的躺椅,随身携带。甚至在录制真人秀红毯的那天,都被他搬到录制现场旁边,以便随时随地摊平。

宇文秋实是这支队伍里最“不省心”的存在。时刻长在角落里的按摩椅上,一个没看住就喜欢到处东看看、西摸摸。对此,刘旸和松天硕最怕他进偶剧的道具屋,要是不小心弄坏了根本找补不回来。

早期一经典事件,助推宇文获得了“保密局局长”外号。一次相约排练,宇文和刘旸同步抵达。宇文在一楼躺平,刘旸则在二楼等待姗姗来迟的松天硕。过了快一个小时都没见人影,刘旸便在群里愤怒发问:“松天硕,你到哪儿了?”

然而,松天硕早已抵达一楼。待在一楼的宇文却神游在外,完全忘记提醒他“刘旸就在二楼”的关键事实。导致松天硕和刘旸两人,在原地苦苦互等对方一个多小时。

录播客的时候,宇文画的“飞天王八”……

这种旧的、慢的爱好与性情,可能和家庭有关,也可能只是一种玄妙的自我选择。“大概青春期十五六岁的时候,我开始建立起一个‘怀旧’的概念,对于自己没有经历过的时代,逐渐产生了一些深厚的情绪。”

“很小的时候,我妈晚上给我唱她小时候的那些歌,我会莫名其妙地哭。”对于旧时光的眷恋,和表演能力的成长也是相辅相成的。无论是对于表演的兴趣,还是实践,宇文都在从这种感悟中拿取所需要的情绪。

世上没有不产生需要的人,快或慢都是一种需要。偶尔走一些慢悠悠的路,并且清晰意识到它与上坡路同样“必需”,这是有必要的。

宇文提到,他喜欢一种“半睡半醒”的状态。“就是有点打盹儿的时候,半睡半醒,游离在现实和梦境之间。容易迷离地想起一些小时候的事,激灵一下醒来,又突然发现离那时候已经过去几十年了,好遥远,而且越走越远。我对年龄没有焦虑,但这一刻,会产生一瞬间对于时间的焦虑。”

外人听来,宇文的生活里有一个属于自己的独立时区,其中无论大小都是旧的模样,慢的模样,他是能把这个自己的小区域建设得很好的人。

本科生活,对于宇文而言是相对茫然的。

他无法融入大多数人的状态,于是书包里揣着外置光驱,每天窝在宿舍看光碟。曾经也尝试参加学校的文艺部,又觉得好像没什么意思。这四年像是人生的“真空期”,没有存在感,空白,但又绕不开。宇文秋实当演员的心思,也始于这段时间。

亲身接触过去,传递某类情感,是影响宇文选择“表演”的重要原因之一。这条路迎接着自己从空白里走出来,来到一个开阔的外部世界,重新进入一段充满想象性的生活。

“考上研究生之后,原来那些特别叛逆的东西,都没有了。研一老老实实上课,研二在外面找实践工作的机会,然后研三回来写论文,循规蹈矩的,再没有像以前特立独行的状态。我自己发现了,我是很珍惜这个机会的。”

聊到对搭档的评价,松天硕说刘旸“敏感但不脆弱”,宇文秋实却是“脆弱但不敏感”。“宇文心很大,没什么能轻易令他顾及到,伤害到他,他自己守护的那个东西特别小。作为一个演员,他的感受力和敏感度当然足够,但几乎都在特别窄的那一小条里,很奇妙。”

对于展露自己的深层情绪,宇文自带一层厚重的京味防护罩,“赖”。以赖遮羞,遮丧,遮乐,遮所有。他实际是想要“精神暴露”的,又总觉得哪里别扭着,不知如何开口。

因此,学会以“喜剧”方式去生活,是一个重要的收获。小情绪不总被累积,讲出来,流动起来,消化掉,再保持一定程度的自我平衡,这或许才是最健康的方式。

二现场的选手们给宇文秋实过生日

采访里,三人各自分享了自己在创排期间非常喜欢,又因为种种原因没推下去的点子。

松天硕最喜欢的,是关于“乌龟,蝉和蜉蝣”的浪漫寿命论故事。

“不同生命 CD 长短的三个人,在同一天过生日的故事。乌龟寿命贼长,可能十几年岁了还只是个小孩,而蝉只有 7 天的生命,蜉蝣只有 24 小时的生命。其中,蜉蝣的生日愿望是想看日出。因为他刚生下来的时候日出已经过了。那时候他还小,看不懂。但是等到死了可能就赶不上日出了,所以他想再看一眼。”

刘旸想做的,是一个魔术师遇到一家魔法师的本子。魔术师去给一家小孩庆祝生日,表演魔术,结果发现这一家子都是魔法师。他让人给比下去了,非常崩溃,魔法师一家还劝说,“别伤心,你这个才是真正的技术啊!”

宇文秋实最喜欢《深 yue 食堂》。

一家装潢、格调、气质都很治愈的深夜食堂,偏偏老板做菜非常难吃,只有某个文艺片导演爱吃他的饭。这位导演拍的电影非常小众,也只有一小部分人喜欢,其中包括一位贷款审批人。而这位影迷,刚好是可以给这家食堂提供资金的人。

这种人与人之间不同的,陌生的,又相互需要的小联结,比什么都美妙。

“老师好”风格迥异,经常被形容成“互不挨着的那三个人”。在宇文秋实看来,别的组合在一起的状态或许确实契合,但三个各不搭边的、拥有完全不同的鲜明自我的人,能够在生活的窍处偶然拥有大半年的重合,本就是奇特的缘分。

三个故事,三类人生,他们或许拥有着各自的生活态度。但三种不同的选择与方式,也有可能抵达一个相同的位置,意象性地组成一个完整的世界。

这篇专稿之外,我们还与“老师好”三人录了一期播客,聊了许多在这里没提到的,与作品创作密切相关的“干货”,以及三人前期创排时候的有趣回忆。

作者:杜叶

特别感谢:佳慧,安琪