黄永玉:他们都死了,我还活着

2023年兔年的生肖邮票“癸卯寄福”发行后,那只童趣十足、荒诞、甚至带有几分戏虐的蓝色兔子,引发争议——流量时代,大师躲不过键盘侠的口诛笔伐、评论者的枪林弹雨。

创作者正是天真无邪的黄永玉老先生,当听到有人说他画的“蓝兔子”有妖气,看上去像恶魔时,他说:

“画个兔子邮票,对我来说是开心的事。这个兔子呢,大家都会画,也不是专门只有我一个人会画。画出来大家高兴,祝贺明年的新年而已。谢谢大家!”

其实如果你了解了黄永玉的人生,就不会对这枚兔年邮票有所怀疑,因为这只不拘一格的“蓝兔子”正是他本人。

黄永玉曾经将自己在绘画中追求的境界归结为“清丑顽拙”四字。

世人笑他太疯癫,他笑世人不好玩,能做个顽童何尝不是一种幸运。正是这样的脾性,让他闻到一抹豁达、喜悦、微苦、童稚的生活气息。

黄永玉堪称一部“活着的中国近代史”,他的朋友从钱钟书、沈从文到金庸、黄霑、齐白石、李可染……

这些人都去世了,留黄永玉自己在这人世间“撒野”。

战乱年代,道路是曲折的,因此黄永玉练就了一副柔软的身躯。玩开心点,老了照样游戏人间。

中国近百岁的学者有许多,可像黄永玉这样的,寥寥无几。

在他的作品中,赫然写着“他妈的”、“混蛋”的类似字眼,他从不掩饰自己的真实心性。

2023年,黄永玉设计的兔子邮票

从20年代走来的黄永玉,原本生活在一个文化氛围浓厚的知识分子家庭。母亲杨光奎作为当地女校校长,曾是第一个剪短发、穿短裙,跳现代舞的新女性,表叔是知名作家沈从文。

后因家道中落,黄永玉在12岁那年就离开故乡湖南凤凰,背着行囊一个人坐船开始了漂泊的日子。

他先是就读于福建的集美中学,在这里,黄永玉渐渐接触到了更为广阔的世界,也穷得叮当响。

他的少年时代,是在战争中度过的,孤身一人流浪各地,吃不上饭就捡路边的残羹果腹。

离开集美中学后,黄永玉开始真正走进生活,也被生活的艰辛磨炼着。

当日军的飞机突如其来轰炸,黄永玉就抱着自己的布包藏起来。战火纷飞,活命不易,他有三次从日本人的炸弹下捡回性命。

在战乱中,他靠着木刻的本领,维持生存,也在流浪的途中,看各种书。

“我流浪的包袱里什么书都有,古典的、现代的、翻译小说……有些老人家看到后就说:‘你看这孩子,流浪还带着书!”

在动荡的年代漂泊不定,黄永玉节衣缩食,自学了木刻、绘画、文学、音乐……他在福州仓前山百货店买了一把法国小号,逃难到哪里都带着,刻完了木刻就吹吹号,为自己鼓气。

黄永玉当过瓷厂当过搬运工,也在战地服务团当过小工,从福建流浪到江西,为了谋生,历尽沧桑。吃不饱肚子,他就去树林里打猎。

没有亲人陪伴,孤身求生,他没有觉得人生苦,反而在其中寻到乐趣:“随地捡来的杂食、顺手拈来的书本,阳光、空气、水,足够在大江湖漫步了。”

朋友见他捉襟见肘,推荐他去了税务局工作,当同事们都坐在一起聊天时,黄永玉沉迷于木刻。

领导没有不悦,还认定他一定是个天才,给了黄永玉两个月的工资:“你走吧,我怕耽误你的前程。”

那是1942年,在流浪途中,他得知几年前,有过一面之缘的弘一法师圆寂,黄永玉在大街上哭了起来。

弘一法师

黄永玉继续流浪,也遇到了爱情。

在江西的一个小艺术馆里,他认识了广东女孩张梅溪,姑娘出身名门望族,父亲是一位富有的将军。

张梅溪人长得美,同样热爱文学与艺术,追求者数不过来。

年轻时的张梅溪

在众多追求者中,一个在航空站工作的小伙子,成为黄永玉最大的情敌。

张梅溪喜欢骑马,航空站小伙子就牵一匹马带她出去玩。

黄永玉穷,连自行车都没有,他就吹奏小号给她听。第一次见面,他紧张得不知所措,最后憋出一句:“我有一百斤粮票,你要吗?”

在多次相处后,张梅溪被黄永玉的有趣与真诚所打动,两人恋爱了。

黄永玉与张梅溪

张梅溪的将军父亲得知后,大发雷霆,极力反对她与一个流浪汉结婚。

1946年,在家人的百般阻挠下,张梅溪逃离了家,跑到赣州找黄永玉,两人在一个小旅馆里举行了简单又有趣的婚礼。

那年,黄永玉22岁,张梅溪24岁。

婚后,黄永玉与张梅溪来到香港,在颠沛流离的年代,两人互相陪伴,互相安慰。

黄永玉与张梅溪

期间,黄永玉有了妻子的悉心照料,才华也逐渐显露,他的木刻作品开始受到外界关注。

1953年,在表叔沈从文的建议下,黄永玉与张梅溪抱着仅有7个月大的儿子从香港来到北京,在中央美术学院版画科任教。

生活安定,家庭幸福,黄永玉的木刻作品《春潮》《阿诗玛》完成后,轰动了中国画坛。

黄永玉木刻作品《阿诗玛》

三十几岁的黄永玉,意气风发,他再也不是那个被人诟病的流浪汉了。

之后,他又开始画国画,偏爱荷花与梅,他笔下的荷花在风韵上别具一格。

他喜欢自由创作的感觉,在黄永玉看来,花是最自由的表达,它想开花就开花,想凋零便凋零,由不得旁人分说。

黄永玉被称为“一代鬼才”,浮漾在他粗犷线条间的正是童稚、喜悦和奔放。在中央美院,他过得精彩而快乐。

不过后来,他的命运被迫走向低处,由不得肉体凡胎反抗。

1969年,黄永玉被红卫兵拉去当众游街,之后被送往河北磁县的学校进行劳动改造,还坐了牢。

不惑之年的他展望前路,如雾里观河,模糊不定。

44岁生日那天,黄永玉被两个青年用皮带打得动弹不得,他眼看着自己的白衬衣变成血红色,鲜血沾在后背上,根本脱不下来。

他不怕挨打,但不接受来自人格上的侮辱。

在被批斗的灰暗日子里,有位花匠老人不怕舆论,每天给黄永玉送去一束鲜花。

正是来自陌生人的真情,成为他苦难中的精神支撑,在风雨飘摇的日子里,始终与黄永玉共患难的是他的家人。

黄永玉与妻子张梅溪

在黄永玉被下放到农场的三年里,妻子张梅溪一直默默承受着外界的打击,照料家里。

黄永玉安慰妻子:“我坚信世界不会一直这个样子。”

在杂乱的牛棚,他打着手电筒在牛棚写下一首长诗《老婆呀,不要哭》:

“我吻你

吻你稚弱的但满是裂痕的手

吻你静穆而勇敢的心

吻你的永远的美丽

因为你,世上将流传我和孩子们幸福的故事。”

黄永玉与妻子张梅溪

后来,一家人被赶进一间极其狭小的房子,鄙陋不堪,有窗而无光,有声而不能发,言必四顾。

黄永玉向往光明与美好,他画了一幅与窗户那般大的油画,全是鲜花,一派好风景。

在最黑暗的时光,他用一支柔软的笔,为自己和家人打开了一扇春天的窗。

几十年过去了,不论是漂泊或是患难,黄永玉都默默地陪伴在夫人张美溪身边。

黄永玉与妻子张梅溪

晚年的张梅溪,记忆力衰退,忘记了许多事情。黄永玉就将与妻子这么多年的故事,全部写进书里。

他们还在同一个本子上写下给对方的悄悄话,画上小猫小狗,老了照样谈恋爱。

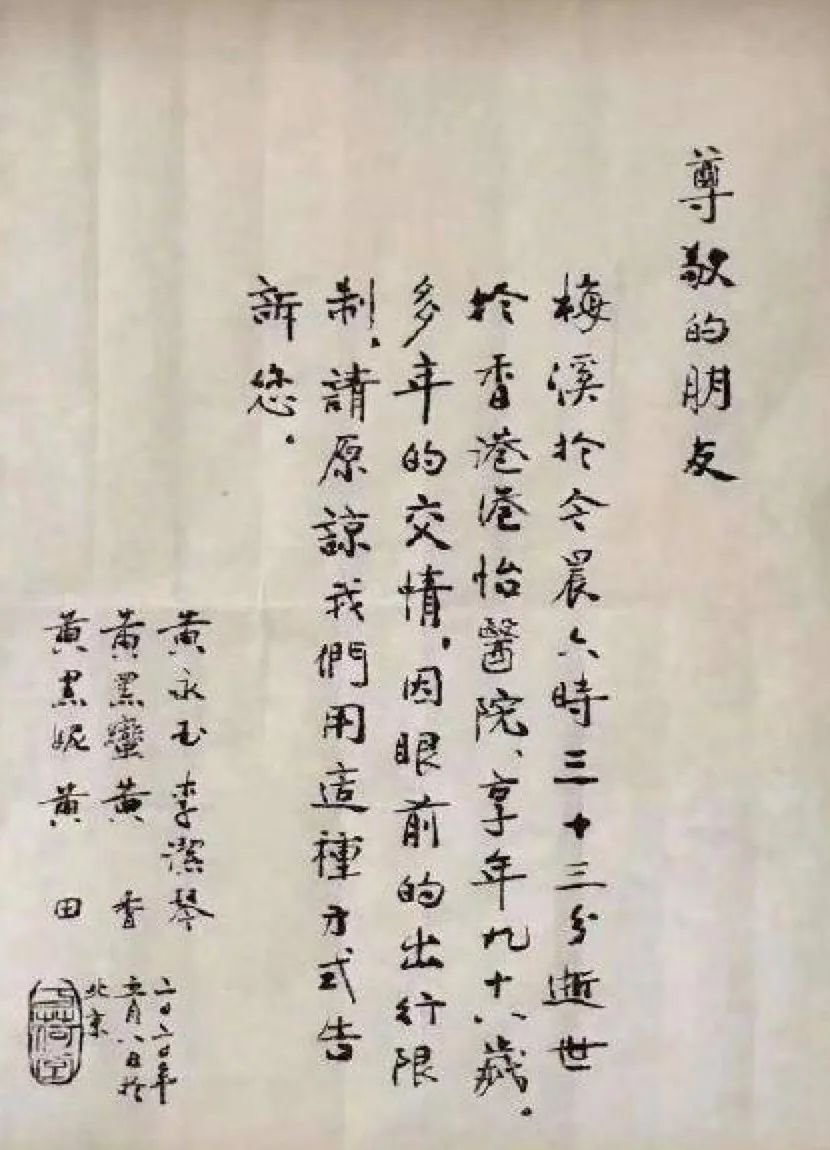

2020年5月8日,98岁的张梅溪去世,黄永玉亲手书写讣告,含泪告别相伴了七十多年的爱人。

妻子去世,黄永玉写的讣告

黄永玉痛恨所有的形式主义。

他不喝酒,不喜欢开会,也不喜欢打麻将和各类纸牌,讨厌登门求画者。退休后,晚辈想给他申请下国家级荣誉身份,黄永玉暴怒,当即训斥了这位晚辈。

黄永玉当然随随便便一项本领,就可以被誉为大师,可是他不想被任何头衔所定义。

有趣很难,黄永玉不想长成面目可憎的傻大人,在他的绘画作品中,也可窥见一二。

他喜欢动物喜欢得不得了,与妻子张梅溪养了一大堆动物,有狗、猫、火鸡、猴子,也有鹦鹉、猫头鹰、梅花鹿……

他画自家鹦鹉,配的字是:“鸟是好鸟,就是话多。”

黄永玉画的鹦鹉

有朋友来家中做客,大家都低头玩手机。

黄永玉就画了一本以猴为主题的挂历,其中有一幅画是孙悟空在花果山开会,旁边赫然写着5个大字:不准用手机。

1980年,中国邮政发行了第一枚生肖邮票——《庚申年》金猴邮票,便出自黄永玉之手,这是他根据自己养的一只小猴子画的,憨态可掬。

这套邮票在拍卖会上,拍出了201万的高价,创下神话。

黄永玉从不掩饰自己对金钱的喜爱,因为他的很多快乐需要钱来实现。

请朋友吃饭,给夫人买珠宝,买唱片机和最新款跑车……但他又不被这些所束缚,他会在晚餐时,吃上一盘女儿做的腌黄瓜。

沈从文曾预言过在晚辈黄永玉身上所见到的命运。

“由强执、自信、有意的阻隔及永远的天真,共同作成一种无可避免悲剧性的将来。”

沈从文后来说,这是他们那代知识分子共同的命运。

黄永玉年轻,并不能体会到其中的悲观意味,二十几岁的他沉浸在新中国成立的喜悦中。

沈从文与黄永玉

黄永玉在北京的大街上见到陌生人,会上前跟人握手,激动地眼泪纵横。

回到家后,他将自己的心情刻在了版画作品中,木刻画里的人宛如天使,可以飞起来。

1982年,58岁的黄永玉与80岁的沈从文回到故乡湖南凤凰。

叔侄二人并肩而坐,对着山喝豆浆。他们还去了曾就读过的文昌阁小学,又回到了老宅。

左一为张梅溪,左二为黄永玉,右一为沈从文

那是一个乍暖还寒的初春,天空下着小雨,冷冷清清,黄永玉找来幼时玩伴,一起听湘剧。当主角李三娘一出场,唱完那句“不信芳春厌老人,老人几度送余春”后,在场的老人都泪眼婆娑,包括沈从文。

这出戏词甚是凄清,如泣如诉,黄永玉觉得,这出戏暗合了表叔沈从文的悲凉心境。

这是沈从文与故乡凤凰打的最后一次照面。

五年后,他在北京去世了。

沈从文

在医院病床上的沈从文,紧紧攥着黄永玉的手:“谢谢你,带我回凤凰。”

沈从文去世后,安葬在凤凰的一处僻静山谷。石碑上,是黄永玉写的一句话:“一个士兵,要不战死沙场,便是回到故乡。”

提起黄永玉与他的老友们,就必须讲讲北京大雅宝胡同甲2号。

那是北京的一个四合院,住的是一群有血有肉、坚守良知、胸怀光明的人。

上世纪40年代中期徐悲鸿创立国立北平艺术专科学校,大雅宝胡同甲2号成为了北平艺专的宿舍。新中国成立后,便成为了中央美术学院的教职工宿舍。

从北平到北京,从北平艺专到中央美院,大雅宝胡同甲2号是那代人的芳华,也是乌托邦。

1953年,黄永玉被聘为中央美术学院教授。这年,他才28岁,成为整个美院最年轻的教授,他和妻子张梅溪带着儿子,来到北京。

一家人先是住在表叔沈从文家里,没多久就搬进了大雅宝胡同甲2号。

李可染夫妇非常热情:““欢迎你们来,太好了!没有想到两位这么年轻!刚来,有什么缺的,先拿我们的用用!”

张梅溪与大雅宝胡同的孩子们

齐白石虽不住在大雅宝胡同,却是他们的“大家长”。每次老人家来的时候,整个大院的人都会跑着出来迎接。

历史名人在黄永玉的叙述中,都会变成一个个具体的谈资。

他曾讲过齐白石招待客人,会端出一碟月饼、一碟带壳的花生。

第一次拜访齐白石先生,是李可染带黄永玉去的。

老人家瞧见来客人了,照例亲自开了柜门的锁,取出两碟特别的点心。

黄永玉远远地注视着这传说中的点心,发现剖开的月饼里有小虫子,剥开的花生也隐约可见蜘蛛网。

这是老人的规矩,礼数归礼数,齐白石并不希望冒失的客人真正动起手来。

齐白石与黄永玉

寒暄过后,三人开始吃螃蟹。

螃蟹是李可染提醒黄永玉去西单小菜市场买的,两大串,四十多个。

齐白石很高兴,叫阿姨拿去蒸了。阿姨到了厨房又提着螃蟹回来:“是四十四只啊,别到时候说我吃了你的。”

在黄永玉看来,齐白石活到一把年纪,点点积累都是自己辛苦换来的,不免总是有一种设防的情绪来保护自己。

大雅宝胡同大院里的大人们,什么都能包容,他们笑眯眯地容纳一切。

跨国婚姻的“开辟者”宋怀佳与丈夫万曼,也在大雅宝胡同住过一段时间。在那个年代,这对异国夫妻遭受了许多人的非议,但在大雅宝,人们送去的全是祝福。

黄永玉与宋怀佳两家人,在大雅宝胡同的葡萄藤下

黄永玉天性好玩儿,他到来后,这个四合院的孩子们最开心的就是和他在一起玩,他成为了“孩子王”。

回忆起那段时光时,黄永玉说:“那时真甜美,大家都那么年轻。”

黄永玉与大雅宝胡同的孩子们

在林青霞看来,黄永玉是她见过的“90后”中最年轻的汉子。

林青霞与黄永玉

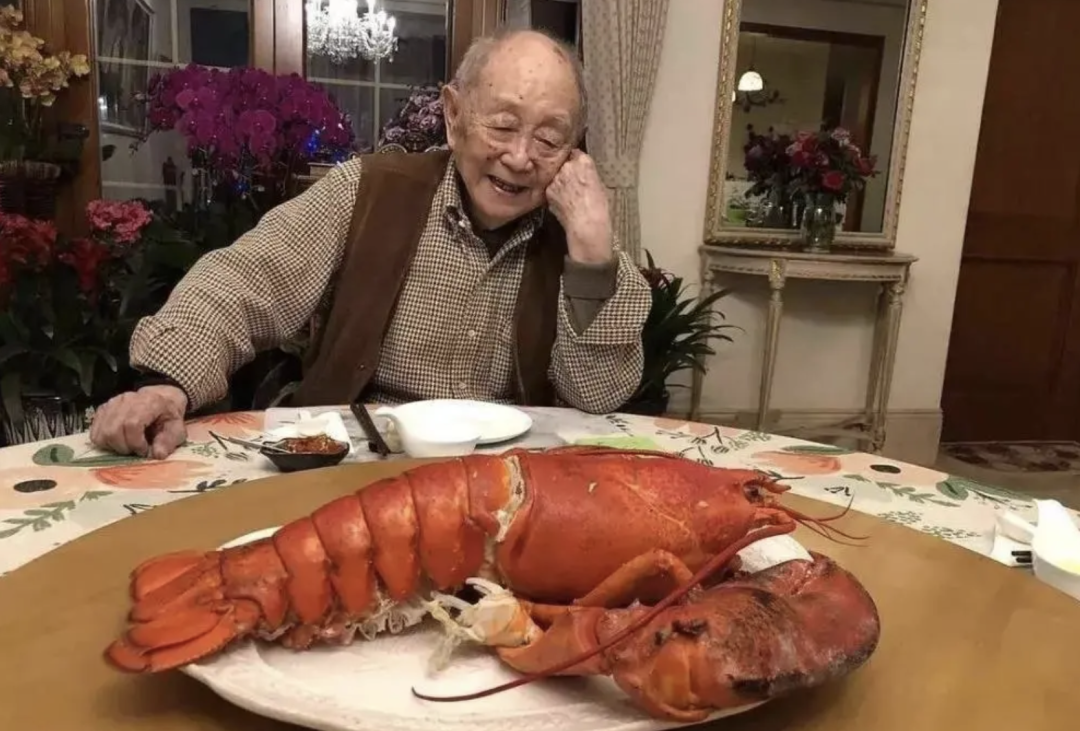

黄永玉出门喜欢开一辆红色的法拉利跑车,时常叼着大烟斗,脸上挂着笑意。

他家的院子里,停满了各种跑车,有人觉得老头在炫富,他纯粹是觉得好玩。

住院期间,醒来半夜,他告诉女儿,自己必须要来一罐雪碧,才能继续睡。

黄永玉在晚年,写了篇自述:

“残年已到,板烟酽茶不断,不咳嗽,不失眠数十年。嗜啖多加 蒜辣之猪大肠,猪脚,及带板筋之牛肉,洋藿、苦瓜、蕨菜、浏阳 豆豉加猪油渣炒青辣子,豆腐干、霉豆豉、水豆豉无一不爱。

爱喝酒朋友,爱摆龙门阵,爱本地戏,爱好音乐,好书。

讨厌失礼放肆老少,尤其讨厌涎皮赖脸登门求画者,逢此辈必带其到险峻乱木山上乱爬,使其累成孙子,口吐白沫说不成话,直至狼狈逃窜,不见踪影……”

黄永玉人至晚年,那种天真与棱角似乎毫发无损。

2008年,84岁的黄永玉写了本书《比我老的老头》,他用诙谐平实的语言,叙述了他与中国老一辈知识分子相处年月中的趣事。

时间的洪流早已带走了黄永玉的同伴,他还在回忆。

黄永玉曾与大自己14岁的钱钟书,在1942年的上海被只办了一期、名为《同路人》的杂志骂得很凶,称他们二人在文化上做的事情对人民有害,迟早是末路一条……

钱钟书无所畏惧,彼时年仅18岁的黄永玉惶恐不已,他觉得自己在上海混生活已经很不容易了,不能再出差错。

为了平缓自己受到惊吓的内心,黄永玉找到了几本钱钟书的书来读,也在同辈朋友中引用钱先生的话作为谈资。

1977年,钱钟书与妻子杨绛迁居北京西城区的三里河寓所,简称为“复辟楼”。长途跋涉后,两人终于有了自己的家。

这年,钱钟书已经67岁,杨绛66岁。

他们一生坎坷,到了暮年才有一个安顿的居处。

钱钟书与杨绛

不久后,黄永玉也搬到了北京西郊三里河的“复辟楼”,一圈高高的红围墙内,是十八幢可望不可即的漂亮楼房。

搬家前夕,黄永玉给钱钟书打去电话告知自己即将搬去和他一个楼,钱钟书喜出望外:“缘分缘分!咱两又绑在一起了!”

钱钟书家住在三楼,家里四壁比较空,墙上只挂着一幅很普通的清朝人的画作。

钱钟书与杨绛、女儿阿圆各有一张工作桌,一家三口周末也是各占一个角落埋头看书、写作,黄永玉称这样的家自己是头一回见识。

钱钟书一家三口

向来喜欢清静的钱钟书,很少与外界有所来往,也不愿接受他人的登门拜访,几乎闭门不出。

多数情况,是妻子杨绛为他守住大门,替他挡客,有时钱钟书也会亲自来。

对于那些有头有脸的拜访者,他更是避之唯恐不及。

有次一位权威人士正月初二到钱钟书家拜年,钱家都在看书,放下书去开门,拜访者说完春节好后正要进门,钱钟书只露出一道门缝说:“谢谢!谢谢!我很忙!谢谢您!”

那人当然不高兴,说钱钟书不近人情。

其实,钱钟书与杨绛是真的在忙着写作,有他们的工作计划。

对此,黄永玉是理解的。

钱钟书与杨绛

二十多年来,距离仅有200米的路,黄永玉只探访过钱钟书家一两次。

他不是不想去,只是自爱,珍惜他们的时间。有时老家湖南送来了茶叶或者春笋,黄永玉也是先打个电话,东西送到钱家门口后就默默离开了。

君子之交淡如水。

黄永玉逢人便称钱钟书是文化大儒,《管锥编》出版时,他买了很多本放在家中,随手赠送给来家里探访的朋友。

这一举动,足以见得黄永玉对钱钟书的欣赏。

在动荡不安的年代,真正的学问与智慧往往是黑夜里的星星。

1998年12月19日,钱钟书因病逝世。

与钱钟书交往不多,黄永玉很珍惜这些点滴。

“他的逝世我想得开, 再高级的人物总是要死的,不过,我认为钱先生这位人物真不平常,他不虚度 时光地劳作,像这样的人剩下的不多了。”

晚年的钱钟书在写作

同时代的朋友们,正在离黄永玉远去。

汪曾祺走在钱钟书的前面,那是1997年寻常的一天,黄永玉在意大利旅居,女儿过来告诉他:“汪曾祺伯伯去世了。”

黄永玉一脸淡定地说:“好啊,好啊,汪老头也死了呀。”

他写过很多怀念老朋友的文章,唯独没有汪曾祺,后来他说出缘由:“他在我心里的分量太重,很难下笔。”

活到这把年纪,见过太多生死,于世事,他早已看得透彻。

汪曾祺生前总是一个人来黄永玉家中吃饭,他自己本身也很爱做饭,文人气里混杂着烟火气。从高邮鸭蛋到昆明米线,在他眼里,生活就该是热气腾腾的。

黄永玉大多数时候,给汪曾祺打去电话,就只有一句话:“来家里吃饭。”

晚年的汪曾祺在菜市场买菜

对待朋友,黄永玉热情备至,当朋友身陷困境时,他同样关怀。

曾经,黄霑和林燕妮闹分手,投资电影公司破产,负债累累。曾经紧跟其后的朋友,一个个与他渐行渐远,不再联络。

只有黄永玉一人,跑去安慰黄霑:“失恋算个屁,你要懂得失恋后的诗意!”

黄霑哭笑不得:“你放狗屁,我上吊的心都有了,还能有诗意?”

黄霑

两人后来成了生死之交,黄霑还给黄永玉写了句词:你是个妙人,是个少年狂。

多年后,黄霑仍充满感激:“当时全香港都希望我死!只有他来安慰我。”

2004年,黄霑也去世了。

这年,黄永玉已经80岁,回忆起与昔日朋友们的往事,他说:

“哎!都错过了,年轻人是时常错过老人的;故事一串串,像挂在树梢尖上的冬天凋零的干果,已经痛苦得提不起来……”

五十年代末,有一年冬天晚上下大雪,黄永玉跟随表叔沈从文、钱钟书到全聚德吃烤鸭,再到民族饭店去看望一位外地来的朋友。

那个年代,大家聚在一起吃顿好的是件负疚的行为。

钱钟书知道黄永玉是依靠周日到郊区打猎,来补充营养的。稳妥儒雅了大半辈子的钱钟书从未这么野性地活过,不过他很感兴趣打猎的趣闻。

尽管钱钟书是绝不可能与黄永玉一起,去尝试打猎这样的壮游,倒是给他开了一张有关打猎的书单。

吃完烤鸭擦干净双手后,钱钟书顺手在一张点菜单的正反面,写了近四五十部书。

这张特别的菜单曾夹在黄永玉的书里的,后来连书都消失了。

不过那份真挚的情谊,一直留存在黄永玉的心底,钱钟书去世后,他总是怀念起一起去全聚德吃烤鸭的日子。

黄永玉99岁了,他经历了多个时代,遭受过各种苦难,可是悲愤、忧伤不存在于他的人生中。

他深爱这个世界,包括它的悲苦。

世道艰难,众生皆苦,在疫情的集体语境下,有着许多无妄之灾。

我们生活在同一个时代的晚上。在每一个普通的夜晚,都有失声痛哭的人。时代一粒尘埃,足以让我们爆头,满嘴是血。

黄永玉经历过更多的凄清与绝望,有贫穷与战争,也有政治变革,他一直坚信自己会成为笑到最后的人。

他相信不论遇到何种困境,只要用力活下去,自己所面对的苦厄与伤痛总会过去,都会在活到99岁时变成付诸一叹的笑话。

“世界长大了,我他妈也老了。”

很多人眼里的黄永玉,是个热闹的人,但汪曾祺的儿子汪朗觉得这位黄叔叔是寂寞的,如同自己那晚年的父亲。

热闹是真的,孤独也是真的。

黄永玉的自传体小说《无愁河的浪荡汉子》持续连载,他还在书写过去的故事,那是他自己的亲身经历。这部漫长的小说随时可能终止,但只要他还活着,就会一直写下去。

告别了深爱的妻子与同时代的朋友,黄永玉早已不惧生死。

他已经将自己人生最后的事情想好,去世后不必领骨灰,他要与孤魂野鬼一起热闹续前缘,朋友想他的时候,看看天上的云。

他回忆起许多年前,表叔沈从文在自己身上所见到的命运。只是他再也没有机会与沈从文一起,回到他们共同的故乡凤凰,并肩而坐享受同一份沉默,看着山喝豆浆。

七十多年过去了,黄永玉与他的命运,相安无事。

沈从文与黄永玉