对话甘宇:我是幸运的, 希望过回平淡的生活

17天奇迹般的荒野求生,应接不暇的采访和探望,终于都渐渐远去了。日子被时间摁平了波澜,在农家小院里养伤的甘宇,已经不再会频繁地做噩梦了。

每天早上7点,他按时起床,简单吃个早饭,再回屋看看书。雷打不动的“复健时段”,上午下午各一次。那两个多小时里,他会拄着拐杖在院坝上慢慢走,一圈又一圈。左脚仍然密匝匝地裹着纱布,但四天前,伤口终于拆了线,一切都在如期好转。

正在家门口做复健的甘宇。 受访者供图

天气好的时候,小院飘着桂花香,甘宇会在屋前的池塘钓鱼。拐杖放在一旁,他放空心思,拿着钓竿静静地坐着,没多久就有大鱼上钩。经历过“向死而生”,看似平淡的日常,都有了几分宁和静美的滋味。

被地震打断的备考计划,再次提上日程。他想拿到那张一级建造师证,作为一次自我提升的证明。此前在四川大学华西医院接受治疗时,刚从ICU转到普通病房的甘宇,就找母亲要了手机报名考试。这个证书需要在两年内考过四个科目,他已经顺利通过三科,就差最后一科,“既然报名了,就必须努力。”

被砸坏的手机,雷雨中的无助,获救时的哭泣,都像是那17天经历的索引,轻易地就能带着记忆回溯。但甘宇比他想象中更快平复,因为那些从未间断的搜救,也因为很多不期而至的善意和祝福,“我感觉自己没什么心理阴影,能活着走出来,比什么都幸运。”

“伤口已拆线,每天都在复健”

新京报:身体恢复得如何?

甘宇:回家后,感觉很踏实,身体也恢复得不错。10月21日,我到大竹县人民医院拆了线,不过左脚还需要包一段时间的纱布。刚出院时,还得把腿搭在凳子上,放下来的话会感觉很胀。骨头碎了,痛倒是不痛,只是胀得慌,走路也不太能吃劲。

10月9日,甘宇(前排中)回到老家达州,与家人一起拍了张全家福。 受访者供图

新京报:现在感觉怎么样?

甘宇:已经好多了。这段时间我每天都会在家门口做些康复运动,拄着拐杖慢慢走一下,大概一个多小时,上午、下午都会各走一次。希望身体能早日痊愈,尽快返回公司上班,把工作做好。

新京报:之前你说经常会做噩梦回到山上,现在还会做这样的梦吗?

甘宇:在医院的时候确实会经常做噩梦,梦见自己在山里呼救,却没人回应,然后被吓醒,浑身发抖。回家之后,这样的噩梦已经越来越少了。

新京报:前段时间你见了很多人、接受了很多媒体的采访,你自己会如何总结山上那17天的经历?

甘宇:感觉就是经历了一段重生的过程,因为17天里,有一些时刻真的很绝望。2008年汶川地震时我还小,而且家在农村,没有太大的感觉,这次算是我第一次经历大地震。

但说实话,获救后,我突然在网上火了,这是我从来没有想过的事,确实有些不习惯。现在很多人来关心我的情况,我心里很感激,但是有时候我都不知道该怎么去回答那些问题,真的。

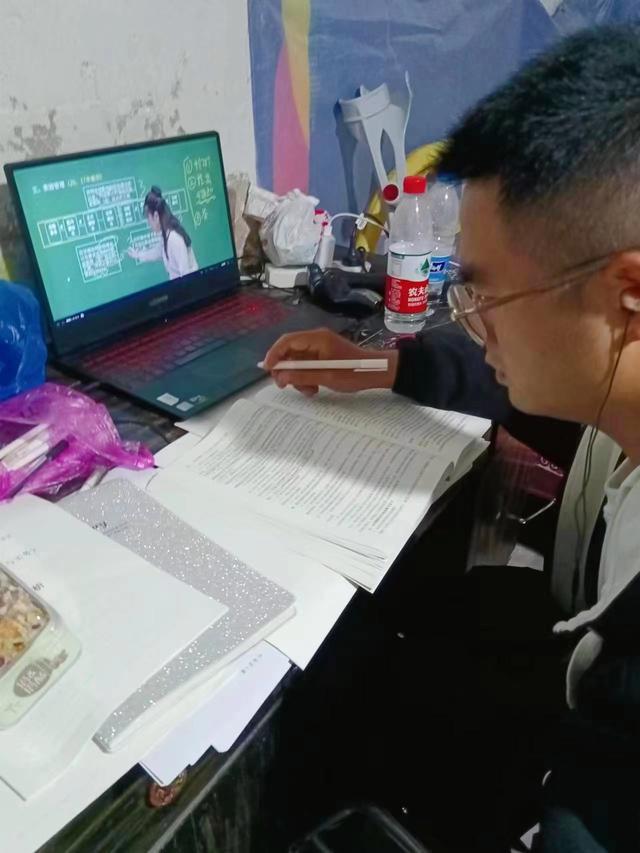

10月24日,甘宇在家中学习,为11月的一级建造师考试做准备。 受访者供图

“人还活着,我肯定要救”

新京报:聊聊这段经历吧。地震发生的那一刻,你在做什么?

甘宇:当时我和罗永在休息室聊天,突然轰的一声,晃动很剧烈,休息室的玻璃瞬间就震碎了。等我们跑出来的时候,心里还是挺害怕的,到处都在垮塌。山上滚了很多石头下来,其中一块打中了我的背,我从坡上滚下来,眼镜也掉了。后来,我爬到大坝下面的平台上,看到滚落的大石把休息室旁边的小房子冲倒了,门都坏了。

新京报:当时其他人都在干什么?

甘宇:其他人都在忙着逃生,他们蹚过大坝下的河流,往石棉县方向跑。湾东方向垮得太厉害了,以前有条路通往大坝的,但等我们要撤离的时候,出口没有了,全部垮塌了。而且山上一直在滚落石,我们根本就出不去。

新京报:你和罗永是怎么想到要拉闸的?

甘宇:我和罗永当时都在坝底,看不到坝顶的情况。出于职业习惯,本能地要去考虑如何避免发生危险。湾东水电站大坝水量还是挺大的,大坝也很高,如果压力管道因为地震出了问题,下游地势低的村庄和庄稼都会被冲毁,而且发生漫坝的话,我们这些身在水电站的人也跑不掉。

说白了,我是现场管理人员,工作的宗旨就是安全第一,其他的都不重要,首先要保证的就是安全。罗永是水工,平时就负责闸门管理,所以我就跟他说,要上大坝把闸门提起来放水。等余震缓一些了,罗永就快速地爬过去,把第一道闸门提了起来。

第二道闸提上去的那一瞬间,我感觉松了一口气,至少安全了。压力管道可能也安全了,下游也不会遭水灾。

地震前的湾东水电站,左边是两道闸门。 受访者供图

新京报:其间你为什么放弃逃生去救人?

甘宇:我当时听到有个工人喊“救命”,他被石头打到,脑袋在出血。我想去救,但一个人拖不动,就喊了旁边另一个工人过来帮忙,一起把他抬到平台上。过了可能一个多小时,他的呼吸停止了。

其实那个时刻根本没想那么多。就觉得人还活着,我肯定要救,不能跑掉。

罗永的哥哥当时也在坝下,受伤很严重,跟我待在一块儿。罗永提起第一道闸门之后,他哥想跟他说话,我就把罗永叫下来,他哥跟他交代了遗言。他哥哥遇难后,我们两个再次上坝,我接电,他把第二道闸门提起来。

长到这么大,头一次眼睁睁地看着生命逝去,我们却没办法把他救活,真的很难受。那个时候什么通讯都没有,也没有办法求救。我们只能做一些简单的自救,帮伤员包扎一下,但是没用,他受的伤很严重。

新京报:拉闸之后,你和罗永在大坝上过了一夜吗?

甘宇:我们拉完闸的时候,天已经快要黑了。山上有余震,坝顶相对安全,所以我们在那里度过了震后的第一夜。基本上没怎么睡着,余震不断,玻璃一直在晃动,能听到山上的石头往下面滚的声音。往往是睡了一会儿,被余震震醒,又跑出去看一下。

当时整个水电站只剩下我和罗永两个人,倒也不怎么害怕。罗永很伤心,哥哥去世了,在水电站做搬运工的侄儿也遇难了。我跟他说,你不要想那些,能活下来已经很好了,你要把你哥哥和侄儿的那一份都活出来。他也鼓励我,说我们两个都很幸运,没有当场死掉;还说逃出去的话,我们俩得好好喝点儿酒,吃点儿东西。

9月30日,地震后的山体仍不时出现滑坡,划出一道道土黄色“伤痕”。 新京报记者 吴采倩 摄

“担心罗永在路上出事,有点内疚”

新京报:你和罗永是什么时候离开水电站的?

甘宇:地震后的第二天,9月6日早上,罗永说往河对面的方向走,计划一天走到猛虎岗,那里或许可以求救。就这样我们出发离开水电站。

当天下午,手机终于有信号了,我们都打了电话求救和报平安,把经纬度发了出去。打通电话后,罗永才知道,他的母亲在地震中去世了。后来我们还曾接到电话,得知有救援队来救我们,从大坝方向过来,让我们原地等待。

当时我们已经走到山腰位置了,便就地在树下休息。气温大约在10℃左右,不是很冷,我们捡了一些竹叶铺在地上,背靠背睡了一晚,睡得迷迷糊糊的。那时候感觉,明天也许就能出山了。

甘宇获救后换下的鞋子,已经破损开裂。 新京报记者 吴采倩 摄

新京报:后来你和罗永分开行动了?

甘宇:大概是9月7日,我有些体力不支,而且前面的路还垮塌得很厉害,有五六处在塌方。我和罗永商量,让他掉头回去找救援队,可能获救更快一点儿。我俩就此分开。

新京报:三天后,你决定独自出发求生?

甘宇:等了很久,都没等到罗永和救援队来,我开始有些后悔。路上到处是滑坡,我担心他可能遭遇不测,心里觉得很内疚,也很自责,后悔自己当初没有跟他一起走。

在原地等待的那三天,我没吃什么东西,主要靠喝水度过。身体状态还算比较正常,脚也没受伤,只是感觉饥饿。我试过呼救,但密林上空飞过的直升机听不到。手机很快就没电了,后来我还把它砸烂了,幻想着锂电池能不能被砸出火星,这样我就能生起火来,但实际上完全不起作用。

到了9月10日,那天天气比较好,山里的雾散了,我就想着沿着下面的河沟往下走,或许能走回项目部。

9月10日,在甘宇独自出发自救的同时,消防救援人员也正在山上进行搜救。 受访者供图

新京报:你的脚是怎么受伤的?

甘宇:我当时往山下走,去河沟找水喝,也想蹚过河沟下山。但河水太急,水也很深,我不会游泳,所以不敢过河。那时候还有滑坡,有石头从山上滚下来,砸中了我的左脚。当时只是觉得脚有点痛,也有些走不动了,只能慢慢往上爬。

“荒野求生里学到的技能,没想到自己会用上”

新京报:没有补给,你如何解决食物和饮水问题?

甘宇:我在山上吃过野果,罗永走之前给我摘了一些,我自己也捡到了一些野生猕猴桃。实在没有食物的时候,我还嚼过树皮,但吞不下去。找不到东西吃的时候,会饿得发昏,感觉黄胆水都吐出来了。

更多时候,是喝水喝饱的,一直喝、一直喝。找不到水源的时候,我就喝苔藓水,从树上薅一把,用手一挤,就有水了。我还喝过两次尿液,为了求生没有办法。这些都是我在《荒野求生》里面学的,没想到有一天自己也会用上。

甘宇在山上吃过的野生猕猴桃。 新京报记者 吴采倩 摄

新京报:你是怎么过夜的?

甘宇:山上的夜晚很安静,有时候会听到蛐蛐鸣叫,还有一些不知名动物的叫声。我会找一些树叶盖着,或者在地上扒拉一些叶子,铺在身下睡。

下雨的时候会冷一些,我穿着雨衣和毛衣,全身都蜷缩进雨衣里。我的脚后来都泡胀了,裤子也磨出了两个大洞。晚上实在太冷的话,我会站起来走动一下,运动能让身体暖和一些。等到太阳出来了,我就躺在地上晒太阳。

新京报:遇到过野兽或其他危险吗?

甘宇:没有正面遇到过野兽,但在晚上听到过它们的声音。爬山的时候,我的脚上趴了很多蚂蝗,弄掉了,没过多久又有新的。我只能等它们都吸饱血了,再用力扯下来,腿上因此还会流血。当时没觉得有多疼,只顾着赶路。等快走到草原的时候,蚂蝗才变少了。

“难熬的时候会想家人”

新京报:你是什么时候走到罗永说的“草原”的?

甘宇:说实在的,我已经不记得具体时间了。往山上走了好几天,我在那片草原上看到了牛羊,我还跟它们说话,“你们的主人在哪里呀?”“怎么没人管你们?”我还捡到压缩饼干,吃了一些,还在那里喝到了水。

在草原上待了两天,我又往山下走了一天,其间好像听到了电锯的声音,隐约有人烟的迹象,当时觉得自己有救了。再后来,就是再次呼救的时候,被倪大哥(倪太高)听见了。

9月21日,雅安市石棉县跃进村猛虎岗,倪太高(左)找到了甘宇,他们拍了一张合照。 受访者供图

新京报:这一路都很艰难,其中最难熬的是什么?

甘宇:在草原的那个晚上,下着大雨,还刮了四五级的大风,很冷,感觉只有四五摄氏度。我冷得浑身发抖,只能站起来不停走动,几乎走了一夜,没怎么睡。当时还有闪电,我害怕被雷劈到,也怕被雨淋到失温,裤子和鞋子都打湿了,后来就找了个缓坡的凹地躲躲。那一晚,真的感觉有点儿挺不过来了。

跟罗永分开后,等了几天,也没有看到有人的痕迹,这让我有些绝望。那时,我每天都会喊救命,但不会长时间喊。比如说早上起来的时候喊一下,中午喊一下,晚上喊一下,但始终没有回应。有时候我会难过得哭一下,但更多的是想办法走出去。

新京报:觉得难熬的时候,你会想些什么?

甘宇:我会想我的家人,想爸妈、把我带大的爷爷奶奶。一想到他们就会流泪,我还没给他们尽孝,也没告诉他们我具体的工作地点。这种时候,我就告诉自己,一定要活着出去,给他们报平安。有时候我会梦见一家人在吃团圆饭,挺开心的。我还想着逃出去以后,要吃火锅、吃烤肉,喝很多喜欢的饮料。

新京报:有没有想过放弃?

甘宇:放弃的念头,其实是没动过的。我觉得自己还是幸运的,既然没有在地震中直接死去,那么上天应该还是会眷顾我的,我肯定能走出大山。而且罗永跟我说过,很快就能走到猛虎岗,到了那里就能下到村子求救。尽管其间每次回想,我会有点儿埋怨自己,不该让罗永一个人去找救援,或者我们应该在大坝等待救援等等。

“生命很重要,其他都没那么重要了”

新京报:被困的17天里,你能感受到时间的流动和身体的变化吗?

甘宇:因为我的手机没电了,山里的环境又比较封闭,我其实没什么时间概念。有时候感觉好像过得很快,经常走着走着就睡着了,有时候又觉得一觉醒来已经过去三四天。所以倪大哥找到我的时候,我以为已经过了二三十天,但实际上只过了17天。

身体的变化相对而言更加明显。每天早上醒来,我会摸一下脸,感觉胡子扎手,又长了些。皮带越扣越紧,扣到了最后一个孔,我知道自己应该瘦了不少。好多天没洗澡,身体的臭味也越来越重。

9月30日,甘宇获救后遗留在猛虎岗的裤子,已经脏到看不出颜色。 新京报记者 吴采倩 摄

新京报:你获救时的情形是什么样的?

甘宇:那天我在山上喊“救命”,被倪大哥听到了,他让我往左边走一点,右边在塌方。两个小时后,终于见到了他,我就哭了,觉得自己有救了。我吃了一些他带的牛奶和月饼,告诉他,我叫甘宇,让他帮忙联系政府。后来他扶我下山,我又见到了我堂哥,整个人这才放松下来,身体都变软了,直接躺在了地上。

新京报:死里逃生后,有什么感悟吗?

甘宇:我觉得生命很重要,活着真好,其他都没那么重要了。距离获救又过去这么些天,我感觉自己没什么心理阴影,能活着走出来,比什么都幸运,其他的事都不算啥了。我还要感谢大家没有放弃找我,谢谢家人,谢谢救援队,谢谢公司,谢谢所有关心我的人。

10月8日,甘宇(左二)出院后与家人、同事一起吃火锅。 受访者供图

新京报:未来有什么计划或者心愿吗?

甘宇:希望身体能顺利康复,我想去当面感谢倪大哥和所有救援人员。我还想出去旅游一下,一直都想去看海,但至今还没看过。感谢大家对我的关心,我希望能过回平淡的生活。

新京报记者 吴采倩 徐杨 《出圈》工作室

编辑 李彬彬 校对 贾宁